更新日:2023.06.02

エレキベース初心者がはじめるまえに知っておきたいこと

バンドにグルーヴを作り出すエレキベースは、音楽の土台を作る隠れた主役的存在の楽器です。そんなエレキベースの演奏に憧れてはいるけれど、何からはじめたらよいかわからないと、なかなか一歩を踏み出せない人も多いかもしれません。

今回は、これからエレキベースをはじめる人が押さえておきたい基本知識について解説します。

目次

エレキベースはバンドの司令塔

エレキベースは、バンドが奏でるアンサンブルの土台を作り出す役割を持っています。とても目立つ楽器ではありませんが実はバンドの核を担う『縁の下の力持ち』というべき存在です

エレキベースはギターよりも弦が少ないことがほとんどで、難易度も低めということから初心者の方でもはじめやすい楽器です。また、始めるハードルが低いながらも上達するにしたがって想像以上に様々なアプローチができる楽器なので飽きることなく楽しみ続けられます。

覚えておきたい専門用語7選

ここからは、実際にエレキベースをはじめるときに、まず覚えておきたい7つの専門用語について解説します。楽器店や教本などで目にする事が多い言葉なので覚えておくとよいでしょう。

1. ボディ

ボディは、弦の振動を共鳴させるため広い面積をもつ部分です。後に説明するピックアップやコントロールなどがついています。

2. ピックアップ

ピックアップとは、エレキベースにとっていわゆるマイクのような働きをする部分です。弦の振動を電気信号に変換し、アンプに伝えてくれます。後述しますが、ピックアップの種類によって音色が変わります。

3. コントロール

コントロールは、エレキベースの音を調整する部分です。音量を調節する「ヴォリューム」や、ベースの音色を調整する「トーン」などが設置されています。

4. ネック

ネックは、エレキベースの首の部分です。楽器の表側から見える部分には指板と呼ばれる板が接着され、フレットが打ち込まれています。

5. フレット

前述したネックに打ち込まれている細長い金属で、これがあることにより正確な音程を作り出すことができます。後述するヘッド側から順番に1フレット、2フレット…と数えます。

6. ヘッド

ネックをはさんでボディと反対側に位置する部分で、ペグと呼ばれるパーツが取り付けられたりメーカーのロゴが付けられたりしています。

7. ペグ

ヘッドについているパーツで、これを操作することによりチューニング(調律)を行います。

初心者の方におすすめのエレキベースの選び方

エレキベースの専門用語を身につけたら、さっそく楽器屋に行ってエレキベースを選んでいきましょう。

はじめはどのようなポイントで選べばよいか判断しにくいため、以下の3つのポイントを中心に選んでみてください。

1. 好きな見た目で選ぶ

おすすめなのが、見た目で選ぶことです。初心者の方はまだ自分に合ったエレキベースのタイプがわからないので、まずは「カッコいい!」「これを弾きたい!」とモチベーションを高めてくれる1本を選ぶことが大切です。

ネットなどでお気に入りのデザインを探して楽器店の店員に見せると、似たデザインのおすすめのベースを紹介してくれるでしょう。

2. ピックアップの種類で選ぶ

ベースのピックアップにはいくつか種類あり、それによって音が変わります。おもに採用されているのは、以下の3種類です。

楽器屋でベースを選ぶときは、違うタイプのものをいくつか弾いてみて、気に入った音色のピックアップを選ぶとよいでしょう。

|

種類 |

特徴 |

|

ジャズベースタイプ |

・磁石が一列に並んでいる『シングルコイルピックアップ』を二つ搭載したタイプ ・もっともオーソドックスで、粒が立った音色が特徴 |

|

ミュージックマンタイプ |

・シングルコイルピックアップ2つを通常と異なる配線で繋げた『ハムバッカータイプ』と呼ばれるパワフルで、ノイズに強い性質をもつピックアップ ・エッジのきいた攻撃的な音が特徴 |

|

プレシジョンベースタイプ |

・シングルコイルを2分割し通常のシングルコイルとは異なる配線をすることでノイズの軽減を狙ったタイプ ・無骨な力強さのある音が特徴 |

ここに記載したものは代表的な例であり、同じタイプの中でも電池の使用の有無(アクティブ、パッシブ)や別のタイプのピックアップを組み合わせる等多岐にわたっています。

3. メーカーで選ぶ

エレキベースには多くのメーカーがあり、メーカーによって価格帯もデザインも異なります。材料などもメーカーごとのこだわりがあるので、それぞれの特徴を比較してお気に入りのメーカーを探しておいてもよいでしょう。

憧れのベーシストや好きなアーティストが使っているメーカーを選ぶと、モチベーションが上がって楽しく練習できます。

エレキベース初心者が揃えておきたい機材

初心者の方がエレキベースをはじめるときは、ベース1本あれば自由に演奏や練習を楽しめます。しかし、もっと演奏を楽しんだりステップアップするためには、以下の機材も揃えておくとよいでしょう。

● アンプ:ピックアップで捉えた音を増幅する機材

● チューナー:弦の音を合わせるときに使う機材

● メトロノーム:一定のテンポで拍を刻むことができる機材

● ストラップ:ベースの音色を変えるための機材

予算や実力に合わせて上記の機材も少しずつ揃えられると、より本格的なエレキベースの演奏ができるようになります。

初心者の方におすすめのエレキベース練習法

実際にエレキベースを購入したら、初心者の方はどのような練習からはじめたらよいのでしょうか。初心者向けのエレキベース練習法を3つ解説します。

1. チューニングを行う

まずはチューニング(調律)をしてみましょう。

4弦をE1(ミ)、3弦をA1(ラ)、2弦をD2(レ)、1弦をG2(ソ)に合わせます。

正確なチューニングは上達への近道になるので、自分で行えるようにしておくとよいでしょう。

2. ピッキングを練習する

最も一般的に使用されるのは『ツーフィンガー奏法』という、人差し指と中指を交互に使い弦を弾いて楽器を鳴らす方法です。この時、それぞれの指の強さにバラつきがなく、均一な音量で音を鳴らすことができるように練習しましょう。

また、この練習を含め後述の練習方法を行う際はメトロノームを使い、音の間隔を正確に刻むことができるようにしましょう。

ゆっくり無理のないところから始め、徐々にテンポを上げていきましょう。

上達してきたらメトロノームの鳴らし方を工夫し、よりレベルを上げられるとよいでしょう。

3. クロマチックで指の動きに慣れる

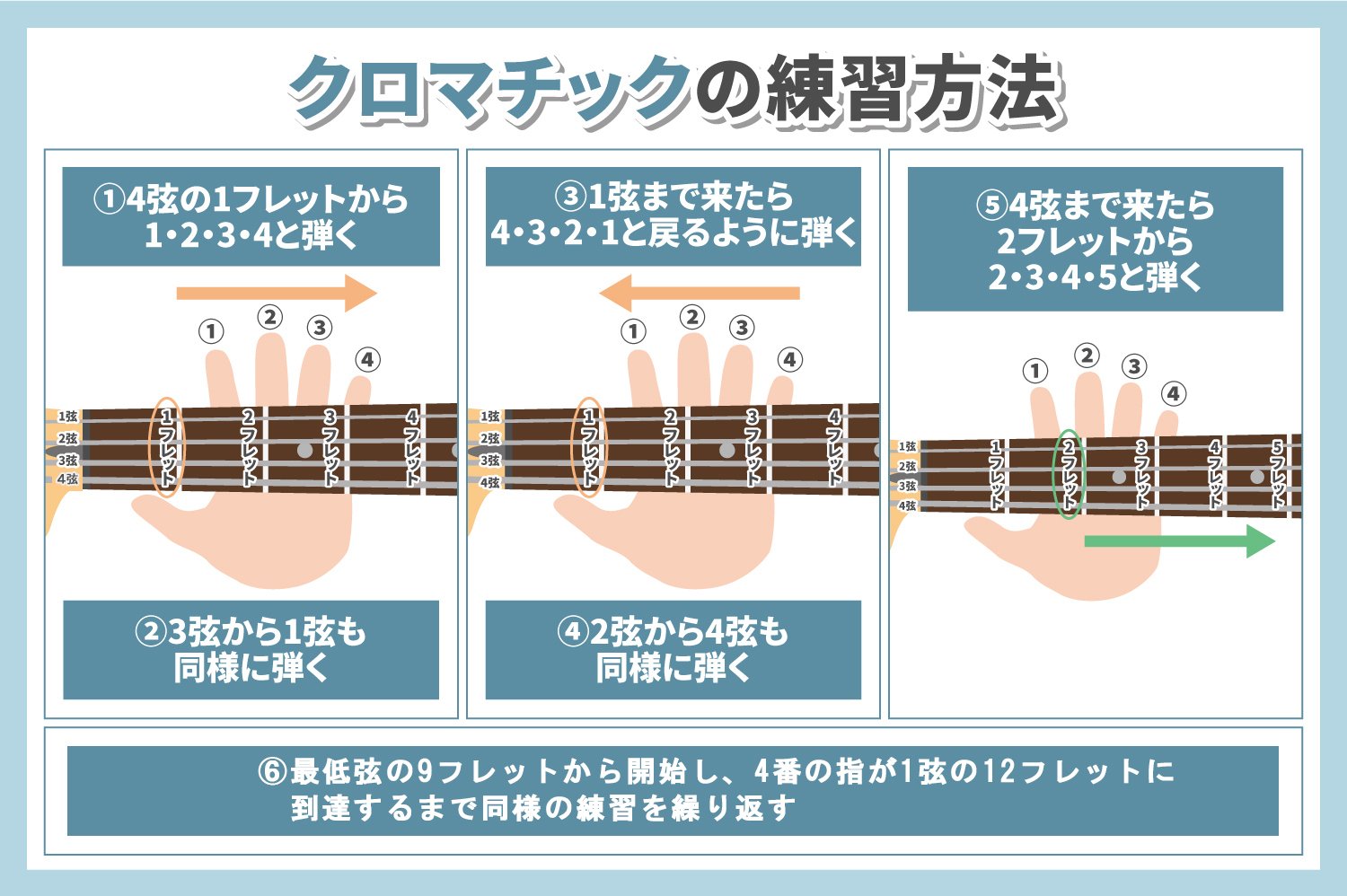

クロマチックとは『半音階』という意味で、隣り合ったフレットを4本の指で順番に押さえることでフレット同士の間隔をつかみながら、左手の指を独立して動かすことができるようにするための基礎練習です。この練習からはじめてみましょう。

練習手順

1. 4弦の1フレットから順に1フレット(人差し指)・2フレット(中指)・3フレット(薬指)・4フレット(小指)と弾く

2. 3~1弦も同様に弾く

3. 1弦を弾き終わったら、4・3・2・1と戻るように弾く

4. 2~4弦も同様に弾く

5. 4弦まで来たら、2フレットからスタートし、2フレット(人差し指)・3フレット(中指)・4フレット(薬指)・5フレット(小指)と弾く

6. スタートのフレットが10フレットに行くまで同様の練習を繰り返す

押さえる指は、「1→人差し指」「2→中指」「3→薬指」「4→小指」と決まっています。正しい指運びを意識しながら、ゆっくり確実に練習していきましょう。

4. ルート弾きで基礎を身につける

『ルート』とは、コード(和音)に於いて一番低い音を指し、コードの基準となる重要な音です。この音を弾く事を『ルート弾き』と言い、実際の楽曲でも多く使われる基本の弾き方です。

(練習手順)

1. 実際に楽譜を見ながら、コードのルート音だけを弾いていく(例:コードがCであればルートはC、AmであればA、EonGやE/GであればG)

2. メトロノームを使い、遅いテンポで曲の流れの通りに弾いてみる

3. 徐々にテンポを上げ、実際の曲の早さに合わせてみる

実際のテンポで弾けるようになったら曲に合わせて弾いてみるとモチベーションに繋がるでしょう。

5. リズムトレーニングでリズム感をつける

ベーシストに大切なのは、ただ音色を奏でるだけではありません。全体のバランスをとってギターやボーカルに正しいテンポを伝えるためには、安定したリズム感で演奏し続けることが求められます。

エレキベースの練習をはじめるときは、指の動きだけではなくリズムトレーニングもしていきましょう。様々なリズムや練習方法がありますので、レッスンを通して実践的なトレーニングをするのもよいでしょう

(練習手順)

1. 練習用の簡単なベースラインをひとつ決める

2. 100BPMにメトロノームを設定し、フレーズを練習する

3. 10ずつテンポを上げて練習し、200BPMを目指す

4. メトロノームを60BPMに設定し、120BPMで演奏する

5. メトロノームを「偶数拍」に合わせ、裏拍の練習をする

リズムに合わせて弾くのが難しいという場合は、まずは手拍子でリズムを取る練習をするだけでも上達につながります。今のレベルに合わせてやりやすいリズムトレーニングを実践してください。

エレキベース初心者はまず基礎知識をつけていこう!

エレキベースは楽曲の土台を作り、バンドそのもののサウンドを引き締める効果もあります。エレキベースをはじめたい初心者の方は、まず専門用語や選び方をしっかりと押さえ、自分に合ったエレキベースを選ぶことから進めていきましょう。

実際にエレキベースを手に入れたら、指の動かし方やリズムのとり方などの基本練習からはじめていくことになります。効率的にエレキベースの練習をしたいときは、ぜひ椿音楽教室の無料体験レッスンをお試しください。

- 初心者におすすめなエレキベースは?

-

初心者の人はどのようなポイントで選べば良いか判断が難しいため次の3つのポイントを中心に選んでみましょう。

・好きな見た目で選ぶ

・ピックアップの種類で選ぶ

・メーカーで選ぶまた、購入後すぐに練習が始められる初心者セットを視野に入れてもよいでしょう

- 初心者はどのようにエレキベースを学べば良いですか?

-

まずはエレキベース教室などに通い、上級者から直接教えてもらうことをおすすめします。独学であれば費用は最小限に抑えられますが、悪い癖が付いてしまったり、モチベーションが下がってしまうなどデメリットもあります。

- エレキギターを始めるときに必要なものはなんですか?

-

基本的なアイテムは次のとおりです。

・アンプ

・チューナー

・メトロノーム

・ストラップ

【q:s先生監修コメント】

ベースの技術はもちろん、周辺の知識も身につけることが上達の近道です!ぜひ私と一緒に始めてみましょう!