更新日:2023.06.02

【初心者必見】コントラバスの選び方や基礎知識について徹底解説

「コントラバスの演奏方法が知りたい」「大きい楽器って値段が高そう…」「楽器を選ぶポイントを教えてほしい」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

コントラバスは、オーケストラの中でも低い音域の音色を奏で、縁の下の力持ちとして活躍するのが特徴です。初心者がコントラバスを始めるときは、必要な道具や正しい選び方についてしっかりと知っておく必要があります。

そこで本記事では初心者に向けて、以下の内容について解説します。

- コントラバスの概要

- コントラバスの演奏方法

- 必要なものと平均価格

- コントラバスの魅力

- 選び方とポイント

- コントラバスが活躍するクラシック曲

これからコントラバスを始めたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

コントラバスはどんな楽器?

コントラバスは、弦の数が4本もしくは5本で構成される弦楽器です。

- 胴がなで肩になっている

- 4度調弦

- ドイツ式の弓の持ちかた

などが特徴で、ヴィオラ・ダ・ガンバ属に由来します。

全長は170cm〜200cmとかなり大きめです。オーケストラのなかで際立つ美しい低音を奏でられる楽器で、楽曲に奥ゆかしさをプラスする重要な役割を持っています。

コントラバスの演奏方法

コントラバスは、基本的に立って演奏しますが、長い曲を弾くときは演奏者の負担を軽減するために、高めの椅子を使用する場合もあります。

また、チェロのようにエンドピンで、楽器の高さ調整をして演奏します。

左手で楽器を支え、親指以外の指で弦を押さえて演奏する点がポイントです。

弓の持ち方は、下記の2種類があります。

- 「ドイツ式」のジャーマン弓(弓を下から持つ)

- 「フランス式」のフレンチ弓(弓を上から持つ)

日本で主流なのは、おもにドイツ式の弓の持ち方です。他にも弦を指で弾く「ピチカート」や、弦を引っ張ったり叩いたりする「スラップ奏法」で演奏する場合もあります。

コントラバスを始めるときに必要なものと平均価格

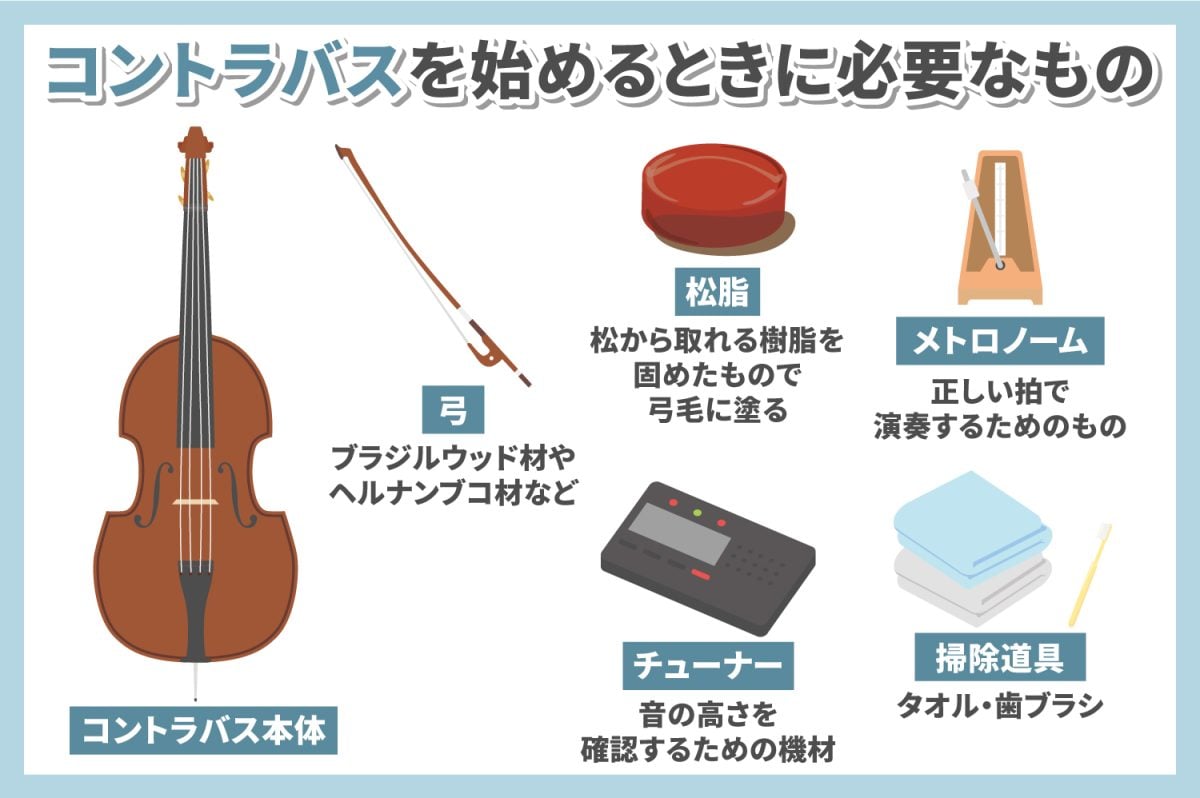

コントラバスを始めるのに必要なものは、下記の6つです。

- コントラバス本体

- 弓

- 松脂

- チューナー

- メトロノーム

- 掃除道具

平均価格も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1. コントラバス本体

コントラバス本体の価格は、ほかの楽器と同様にピンキリです。安いものであれば10万円程度から、高いものであれば500万円以上するものまであります。初心者や趣味程度で始める場合は、高いものを購入する必要はありません。

しかし、長く演奏する予定で音質が良いものを求めるのであれば、最低でも50万円以上のものを購入すると良いでしょう。

まずはリーズナブルなエントリーモデルを購入して、続けられそうな場合はもう少し高い楽器を検討するのがおすすめです。

2. 弓

コントラバスは、弓も欠かせません。弓はブラジルウッド材やヘルナンブコ材などの材質によって、金額が異なります。安いものであれば1万円程度、高いものであれば数十万円するものまであります。

弓を選ぶ際は「楽器の価格の3分の1」が目安だといわれていますが、必ずしも値段だけを重視する必要はありません。

- 硬さ

- 強さ

- 軽さ

- 扱いやすさ

などを見極め、使いやすいものを選ぶのが大切です。

3. 松脂(まつやに)

松脂とは、松から採れる樹脂を固めたものです。弓毛のキューティクルの凹凸に松脂を塗ることで細かいギザギザができ、スムーズに演奏できるようになります。

コントラバス用の松脂は、太く聴力の強い弦を震わせるため、強い粘度が必要とされます。

そのため樹脂に柔軟剤や鉱物油などを混ぜて、他の弦楽器用よりも柔らかく作られている点が特徴です。松脂の価格は、2,000〜5,000円程度が相場です。

4. チューナー

チューナーは、楽器のチューニングをするときに音程を確認する道具です。12の半音がすべてチューニングできる「クロマチックチューナー」や、開放弦の音だけをチューニングできる「ギター・ベース用チューナー」が販売されています。

初心者は、しっかりとチューニングができれば、高額なチューナーを購入する必要はありません。

チューナーは、3,000〜5,000円程度で購入できます。

5. メトロノーム

メトロノームは、テンポを確認できる道具です。リズム感が身につくため、正しい拍で演奏できるようになります。

メトロノームも正しいテンポを刻めていれば、高額なものを購入する必要はありません。相場は5,000円程度です。

6. 掃除道具

コントラバスを長く使い続けるためには、掃除が大切です。専用の道具は必要ありませんが、最低でも下記を用意しておくのがおすすめです。

- 楽器の汚れと手汗を拭き取るタオル1枚ずつ

- 歯ブラシ

掃除道具は、100円ショップで500円程度で揃えられます。

コントラバスの魅力3選

コントラバスの魅力は、下記の3つです。

- 温かく深みのある低音が出せる

- クラシックでも吹奏楽でも活躍できる

- 縁の下の力持ちになれる

「コントラバスは見た目は大きいけれど、演奏では目立たない…」と、感じている人もいるでしょう。

しかし、コントラバスにしかない魅力はたくさんあります。今回はコントラバスの魅力をたっぷりとお伝えします。

1. 温かく深みのある低音が出せる

コントラバスは、弦楽器ならではの温かく深みのある低音が魅力です。

同じ低音楽器には、金管楽器のチューバや木管楽器のファゴットなどがあります。それぞれ魅力的な音色をしていますが、温かく深みのある音色は、コントラバスにしか出せません。

チューバは金管楽器なので、どうしても金属特有の鋭さがあります。ファゴットはコミカルな音色が特徴ですが、深みは少し足りません。

一方コントラバスは、木の温かさとずっしりとした深みのある低音が響かせられます。豊かな音色でさまざまなシーンに合わせて弾き分けられる点が、大きな魅力です。

2. クラシックでも吹奏楽でも活躍できる

コントラバスは、クラシックでも吹奏楽でも活躍できます。ヴァイオリンやチェロは、オーケストラには欠かせない楽器ですが、吹奏楽の編成には含まれていません。

一方コントラバスは、吹奏楽にも登場します。吹奏楽では、チューバと同じくリズムやハーモニーを担当し、バンド全体を支える役割です。コントラバスが入ると、演奏に深みが増し、バンド全体のサウンドがより豊かになります。

また、ジャズやポップスでも活躍できるため、演奏の幅がグッと広がる点もポイントです。こんなに多くのジャンルに関われる楽器は、コントラバスだけと言っても過言ではありません。

3. 縁の下の力持ちになれる

コントラバスは低音楽器としてバンド全体を支えるため「縁の下の力持ち」と言えます。コントラバスは、ヴァイオリンやトランペットのように、メロディーを演奏する機会はほとんどありません。しかしコントラバスがいるかいないかは、バンド全体の演奏を大きく左右します。

音楽は低音がしっかりとしていないと、薄っぺらく弱々しい演奏になってしまいます。

家を建てるときに、土台がしっかりしていないと崩れてしまいますよね。音楽も同じ理論です。コントラバスがいると土台がしっかりするため、演奏が安定し深みがでます。そのためコントラバスは、バンドには必要不可欠な存在です。

初心者がコントラバスを選ぶときのポイント

初心者がコントラバスを選ぶときのポイントは、下記の3つです。

- 材質

- 状態

- 信頼できるお店かどうか

ぜひ参考にして、自分に合った1本を見つけてください。

1. 材質

一般的なコントラバスは、下記の材質で作られています。

- 表板:「スプルース」

- 指板:「黒壇」

- その他:「メープル」

安いコントラバスは、合板(ベニヤ板)でできていたり、指板が木を黒く塗ったもので代用したりする場合があるため、注意が必要です。安い材質だからといって、悪い商品というわけではありません。しかし故障しやすかったり、劣化が早くすぐにダメになってしまったりする可能性があります。

「どんな材質なのか」「どんなことに気をつけるべきなのか」をしっかりと確認してから、購入するのが大切です。

2. 状態

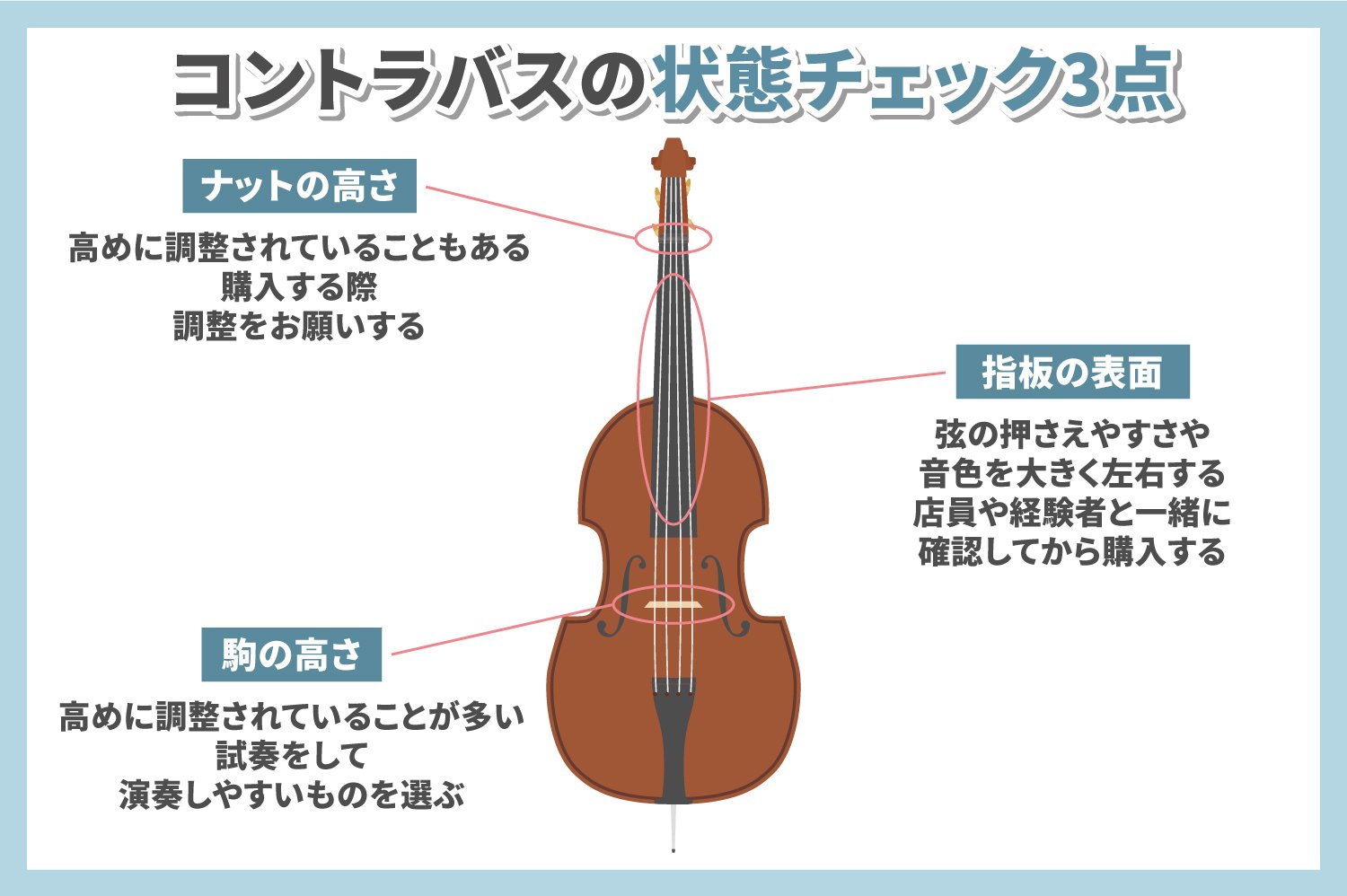

コントラバスを購入するときは、楽器の状態についてもしっかりとチェックしておきましょう。とくに以下の3点は、念入りに確認しておくのがおすすめです。

駒の高さ

駒は弦が乗っている白いパーツです。高めに調整されている場合が多いですが、調整次第で弦が押さえにくかったり、雑音が鳴ったりする可能性があります。

購入する際は試奏をして、自分が演奏しやすいものを選ぶのがおすすめです。

ナットの高さ

ナットも、弦の押さえやすさを左右するパーツです。

購入する際は必ず位置を確認し、必要に応じて高さを調整してもらいましょう。

指板の表面

指板の表面の状態や反り具合も、弦の押さえやすさや音色を左右します。

初心者が見極めるのは難しいため、店員や経験者と一緒に確認してから購入すると良いでしょう。

3. 信頼できるお店かどうか

楽器を購入するお店選びもポイントです。「プロの購入実績があるか」「親身に相談に乗ってくれるか」などを確認しておきましょう。

弦楽器は、非常にデリケートです。購入店は楽器の「主治医」と言っても過言ではありません。そのため、購入後も安心して相談できるお店を選ぶのがおすすめです。

コントラバスが活躍するクラシック曲3選

コントラバスが活躍するクラシック曲を、3つ紹介します。

- サン=サーンス/動物の謝肉祭より「象」

- マーラー/交響曲第1番ニ長調「巨人」第3楽章

- ベートーヴェン/交響組曲第5番「運命」第3楽章

どの曲もコントラバスの魅力がたっぷりと詰まっています。ぜひ聴いてみてください。

1. サン=サーンス/動物の謝肉祭より「象」

「動物の謝肉祭」は、全14曲で構成された組曲です。「白鳥」や「ライオン」など、さまざまな動物をイメージしており「象」は、5番目に演奏されます。

14曲の中には「ピアニスト」や「化石」といった変わったタイトルもあり、サン=サーンスのユーモアさが伺えます。

「象」では、コントラバスが重量感溢れるワルツを演奏し、中間ではベルリオーズの「ファウストの劫罰」の中の「妖精の踊り」のメロディが出てきます。

さらにメンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」の中のスケルツォのメロディも演奏され、1つの曲でさまざまなメロディーを楽しめる点が特徴です。象がゆったりと歩いているかのようなイメージで、温かく深みのあるコントラバスの音色にピッタリです。

2. マーラー/交響曲第1番ニ長調「巨人」第3楽章

交響曲第1番ニ長調「巨人」は、マーラーが最初に作曲した交響曲で、5楽章で構成されています。第3楽章は「荘厳に、威厳をもって、しかし引きずらないように」という副題で、改訂前の交響詩では「座礁、カロ風の葬送行進曲」と名付けられていました。

コントラバスが活躍するのは、第3楽章の冒頭です。主題をコントラバスだけで演奏します。重々しくどこか悲しげな音色が、葬送行進曲のイメージにピッタリです。

冒頭のメロディーは「フレール・ジャック」と呼ばれる、フランスの民謡が元になっています。さらに日本の手遊びで有名な「グーチョキパーで何作ろう」のフレーズの元でもあります。

第3楽章のメロディーは短調なので、「グーチョキパーで何作ろう」を暗くしたイメージですね。聴き馴染みがあるかと思うので、ぜひ冒頭をチェックしてみてください。

3. ベートーヴェン/交響組曲第5番「運命」第3楽章

交響組曲第5番「運命」は、第1楽章が有名です。冒頭の「ダダダダーン!」というメロディーに衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。コントラバスが活躍するのは、第3楽章です。

フーガと呼ばれる伴奏がなく複数のメロディーの掛け合いがあり、コントラバスが主題を演奏しています。

コントラバスの低音がしっかりとしているからこそ、次々に他の楽器が重なっても安定した迫力のある演奏ができます。速いメロディーを、深みのある音で弾きこなす姿がかっこいいです。

初心者の基礎知識を押さえてコントラバスを楽しもう

コントラバスは、縁の下の力持ちとしてバンドを支える存在です。初心者は、演奏方法や楽器の選び方の基礎知識を身につけて、自分に合った1本選んでみてください。

椿音楽教室では、音大出身で現在も第一線で活躍している講師陣によるマンツーマンレッスンを開講しています。

初心者でも、基礎から優しく指導します!現在、60分の無料体験レッスンを行っておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

- 初心者におすすめなコントラバスは?

-

自分にあったコントラバスを選ぶ際に次の3つのポイントを押さえておきましょう。

・材質

・状態

・信頼できるお店かどうか - 初心者はどのようにコントラバスを学べば良いですか?

-

まずはコントラバス教室などに通い、上級者から直接教えてもらうことをおすすめします。独学であれば費用は最小限に抑えられますが、悪い癖が付いてしまったり、モチベーションが下がってしまうなどデメリットもあります。

- コントラバスを始めるときに必要なものはなんですか?

-

基本的なアイテムは次のとおりです。

・弓

・松脂

・チューナー

・メトロノーム

・掃除道具

【戸張綾先生監修コメント】

大きくて大変、伴奏ばかりでつまらないと思われがちですが、実際弾いてみたらその魅力にはまると思います。 難しいことは考えず、まずはコントラバスを楽しんでください。

この記事を監修した講師

戸張綾

楽器

コントラバス